近年、Bad Bunny や Karol G、Feid らの活躍によってレゲトンは世界のメインストリーム音楽として確固たる地位を築きつつある。ラテンアメリカにルーツを持つこのジャンルは、もはや“地域的な音楽”ではなく、全世界的に消費される巨大なマーケットに成長した。しかしその一方で、日本国内におけるレゲトンの存在感は依然としてごくわずかである。本記事では、一次統計データに基づき、世界市場と日本市場の規模差を数値で比較し、その背景と今後の可能性を探っていく。

世界市場:ラテン音楽が牽引する新潮流

世界の音楽産業全体は、2023年時点で 286億ドル(約4.2兆円) に到達した(IFPI “Global Music Report 2024”)【IFPI, 2024】。その成長を大きく押し上げているのがラテン音楽である。IFPIの報告によると、ラテン音楽は2023年に 前年比14.8%の成長 を記録し、世界市場に占める割合は 約6〜7% に達した。

特に顕著なのはストリーミングの比率である。アメリカレコード協会(RIAA)のデータでは、米国内におけるラテン音楽売上の 97%以上がストリーミング由来であり、これはヒップホップを上回る水準となっている【RIAA, 2024】。また、ラテンアメリカ地域自体も急速に拡大しており、2023年の音楽売上は 前年比19.4%増 を記録した(IFPI, 2024)。

このように、Bad Bunny のアルバムが米Billboardチャートを席巻し、Karol G が女性アーティストとして初めて「ラテンアルバムで全米1位」を獲得するなど、レゲトンはもはや世界的なポップカルチャーの一部となっている。市場規模としては、ラテン音楽全体で 約15億ドル(2,200億円)規模 に達していると推定され、レゲトンはその中心的役割を担っている。

日本市場:巨大でありながら「ラテン」が存在しない国

一方、日本の音楽市場は依然として世界第2位の規模を誇る。Omdiaの調査によれば、2024年の日本の音楽ストリーミング収益は 1,233億円 に達し、前年の1,165億円からさらに伸長した【Omdia, 2025】。にもかかわらず、この中に「ラテン/レゲトン」という区分はほとんど存在しない。

日本レコード協会(RIAJ)が公開する統計資料にも「ラテン」というジャンル区分はなく、J-POP、アニメ、洋楽ロック/ポップといったカテゴリーが中心である。つまり、統計上“存在しない”に等しい扱いを受けているのが現状だ。推定値としては、日本市場全体に占めるラテン/レゲトンの割合は 1%未満、金額にして 50億円以下 と見積もるのが妥当だろう。

さらに特徴的なのは、日本では依然としてフィジカル市場が支配的である点だ。Believeのレポートによれば、日本の音楽売上の 約66%がCDなど物理メディア から生まれている【Believe, 2024】。世界がストリーミング主体に移行する中で、日本は特殊な消費構造を持っており、ストリーミングで爆発的に広がったレゲトンが参入しづらい土壌を形成している。

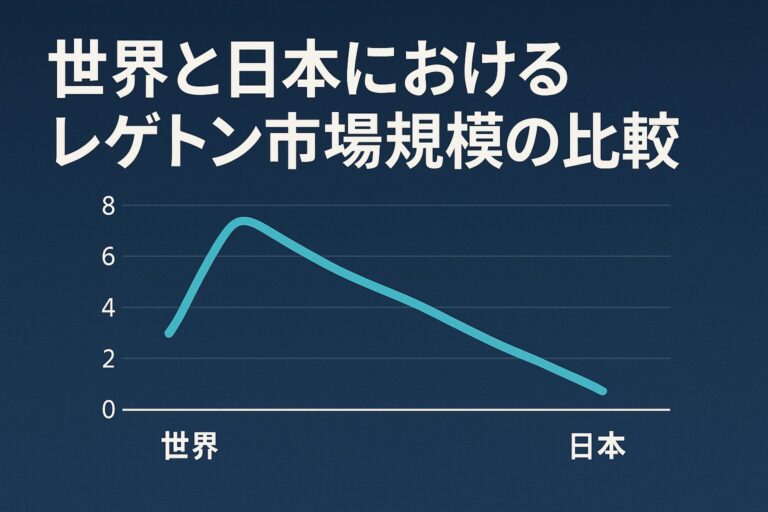

乖離の数値:世界 vs 日本

以上を踏まえて整理すると、次のようになる。

世界市場

- 音楽全体:286億ドル/4.2兆円

- ラテン音楽:15億ドル/2200億円(約6〜7%シェア)

- 成長率:前年比14.8%増

日本市場

- 音楽全体:約1.2兆円(ストリーミングは約1,233億円)

- ラテン音楽:推定50億円以下(市場全体の1%未満)

- 統計上の扱い:「ラテン」区分がなく、実態が把握されにくい

つまり、世界では主要ジャンルの一つであるレゲトンが、日本では「ほぼゼロ」 というレベルの乖離が存在している。単純計算すると、シェアの差は 6倍以上 にも及ぶ。

背景要因とその分析

では、なぜこれほどまでに日本市場でレゲトンが存在感を持てないのか。

その理由については、言語の壁、マスメディアでの露出不足、ダンス文化との乖離など複合的要因が絡んでいる。これらの詳細な要因分析については別記事にてまとめているので、関心のある方はぜひ以下を参照いただきたい。

今後の展望:ライブ市場が突破口となるか

ただし未来は必ずしも暗いわけではない。すでに日本国内でも若年層を中心にレゲトンの認知は広がりつつあり、SNSやTikTokで流行するケースも出てきている。最大の転機となり得るのは、ライブ市場の開拓だ。

2026年には Bad Bunny が東京で公演を行うことが決定しており、これは日本の音楽シーンにおけるレゲトンの歴史的な出来事となるだろう。グローバルアーティストの来日公演は、Spotify や YouTube 上でのリスニング行動に直結するため、国内ストリーミング市場におけるラテンの存在感を押し上げる可能性がある。

さらに、ラテンハウスやAfrobeatとのクロスオーバーが増えることで、クラブシーンやフェスティバルを通じてレゲトンが徐々に定着していくシナリオも十分に考えられる。市場規模でいえば「ゼロからのスタート」だが、逆に言えば伸びしろは無限大である。

👉 関連記事:

まとめ

- 世界市場ではラテン音楽が 15億ドル規模、約6〜7%シェア に成長。

- 日本市場におけるラテン/レゲトンは 1%未満、推定50億円以下 と事実上「存在しない」水準。

- 背景要因は言語・文化的要素だが、詳しくは別記事にて解説。

- 今後の突破口は Bad Bunny 東京公演(2026) をはじめとするライブ市場での直接体験。

こうした乖離の理解は、単なる市場統計を超え、日本におけるラテン音楽普及の戦略を考える上で重要なヒントを与えてくれるだろう。

参考文献

- IFPI, Global Music Report 2024:ifpi.org

- RIAA, 2023 Latin Music Revenue Report:riaa.com

- Omdia, Japan Music Industry Update 2025:omdia.tech.informa.com

- Believe, 5 Things to Know About the Japanese Music Market:believe.com

コメント